7月,武漢大學資源與環(huán)境科學學院陳朝吉教授課題組在生物質(zhì)基功能材料研究方面取得系列成果,相繼在ScienceAdvances(《科學進展》)、NatureCommunications(《自然·通訊》)(2篇)、ACS Nano(《美國化學會·納米》)發(fā)表。

研究成果“A Superstrong, Decarbonizing Structural Material Enabled by Microbe-Assisted Cell Wall Engineering Via a Bio-Mechanochemical Process”發(fā)表在Science Advances上。武漢大學2024級博士研究生盧梓揚和2021級博士生研究生齊魯荷為本文的共同第一作者,陳朝吉教授和巴斯克大學ErlantzLizundia教授為本文共同通訊作者。

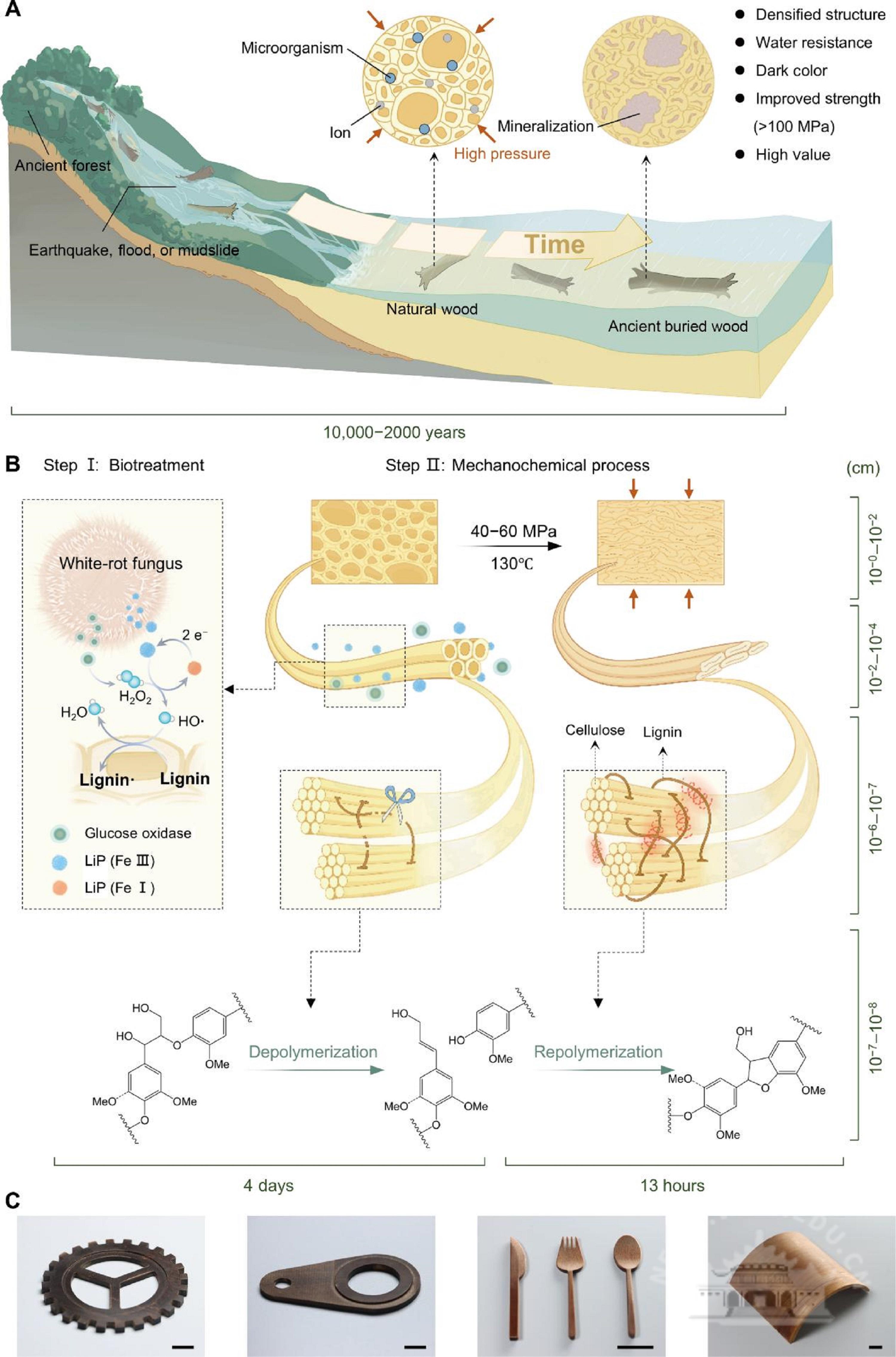

受陰沉木在厭氧高壓下經(jīng)微生物千年作用形成高密度結(jié)構(gòu)的自然機制啟發(fā),團隊創(chuàng)新性提出一種生物輔助細胞壁工程策略,通過“生物-機械化學處理”兩步工藝,把天然木材直接轉(zhuǎn)化為生物強化木材(Bio-Strong-Wood),該生物強化木材具有類似陰沉木的致密化結(jié)構(gòu)、深色的質(zhì)地、高強度及良好固碳效果,但其形成過程僅需幾天,與陰沉木天然形成過程相比快了近十萬倍。本工作創(chuàng)新性解決了傳統(tǒng)木材強化技術(shù)的高污染與性能折損矛盾:通過微生物輔助機械化學工藝,在5天內(nèi)實現(xiàn)天然木材向超強結(jié)構(gòu)材料的綠色轉(zhuǎn)化,其強度超越普通鋼材的同時達成負碳排放,為碳中和目標下的生物質(zhì)高值化利用提供工業(yè)級解決方案。

圖1.Bio-Strong-Wood仿生制備原理

研究成果“Rapidly making biodegradable and recyclable paper plastic based on microwave radiation driven dynamic carbamate chemistry”發(fā)表于Nature Communications。中國林科院林產(chǎn)化學工業(yè)研究所楊欣欣博士和武漢大學余樂副研究員為論文共同第一作者,陳朝吉教授、高恩來教授、南京林業(yè)大學徐徐教授和中國林科院林產(chǎn)化學工業(yè)研究所劉鶴研究員為論文共同通訊作者。

研究團隊通過動態(tài)氨基甲酸酯化學鍵與纖維素紙中羥基的相互作用,在微波輻射引發(fā)反應(yīng)后快速且大規(guī)模地制備得到紙塑材料,顯著提升纖維素紙基產(chǎn)品力學性能、耐水耐溶劑性的同時,保留材料的降解回收性與生物相容性。該項工作闡明了動態(tài)聚合物網(wǎng)絡(luò)與纖維素紙之間的相互作用機理,進而明晰了結(jié)構(gòu)對力學強度增強的機制,為“以紙代塑”的發(fā)展方向提供了切實可行的解決方案。

圖2.纖維素紙塑材料的制備、原料及性能對比示意圖

研究成果“Natural nanoparticle complexes at water-water interfaces”為題發(fā)表于綜合性期刊Nature Communications,東北林業(yè)大學宦思琪教授、武漢大學陳朝吉教授、馬薩諸塞大學阿默斯特分校Thomas P. Russell教授、不列顛哥倫比亞大學Orlando J. Rojas教授為共同通訊作者。

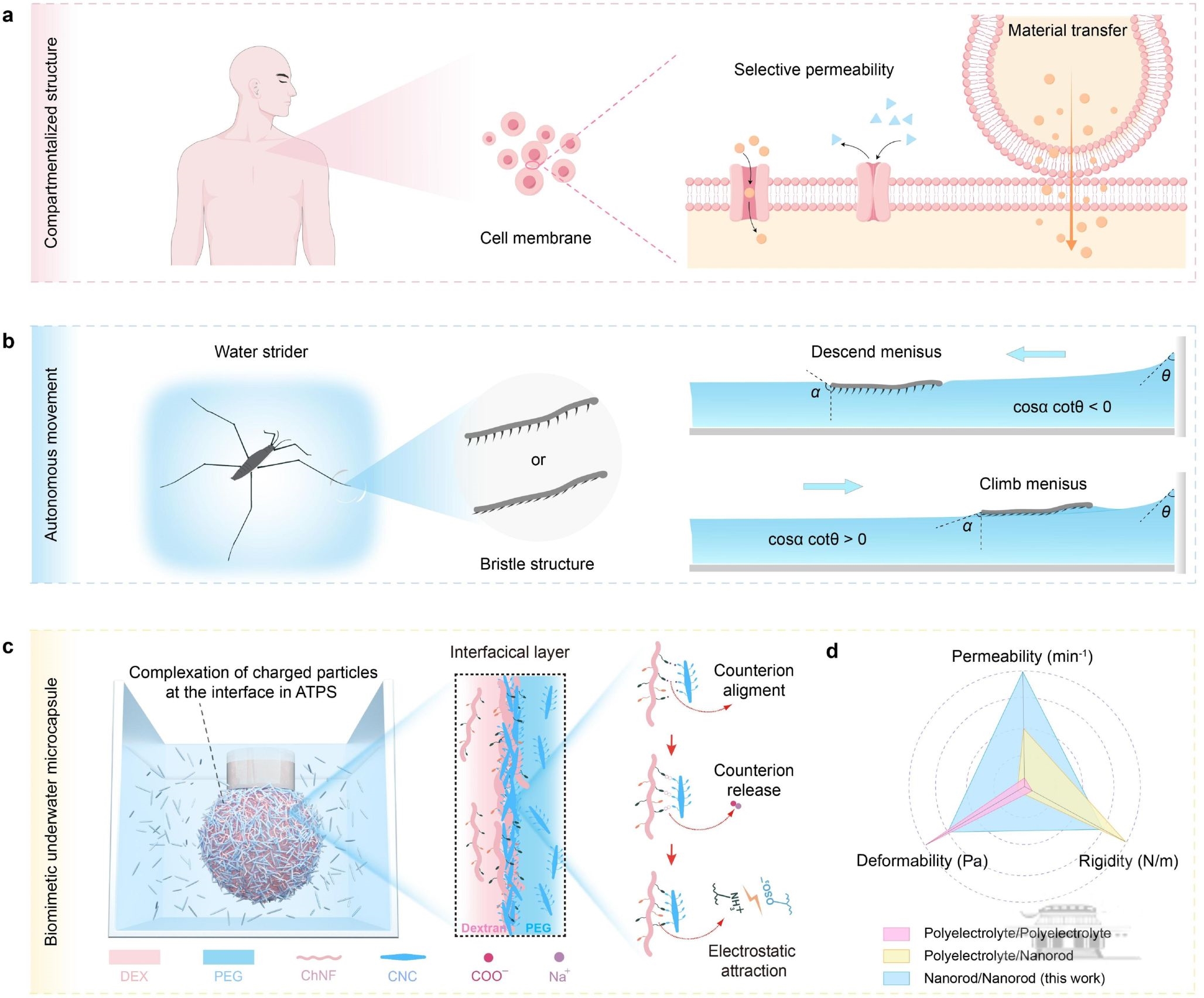

在微流控、生物仿生與柔性器件等領(lǐng)域,由雙水相體系(Aqueous Two-Phase Systems, ATPSs)相分離所形成的水–水界面,因其溫和無毒、生物相容性好、可調(diào)性強等特性,被廣泛認為是構(gòu)筑新型軟材料、類細胞結(jié)構(gòu)和仿生系統(tǒng)的理想平臺。通過在水–水界面引入依靠非共價作用力相互作用的兩種聚電解質(zhì)(PE),可實現(xiàn)結(jié)構(gòu)化液體。通常,PE/PE界面絡(luò)合物呈現(xiàn)出良好的可變形性和致密化特征,而PE/納米粒子(NP)界面絡(luò)合物則具有更強的剛性和優(yōu)異的滲透性。然而,能夠在單一全水體系中同時整合這些多功能屬性的研究仍然較為有限。基于此,研究團隊提出了一種全水相天然納米粒子界面組裝策略,在結(jié)構(gòu)化雙水相體系(Aqueous Two-Phase Systems, ATPSs)中實現(xiàn)了ChNF/CNC納米粒子的界面組裝,構(gòu)建出同時具備結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性、剛性、可形變性與滲透性的界面絡(luò)合物。通過滲透壓驅(qū)動實現(xiàn)膜層厚度調(diào)控,并借助密度差調(diào)節(jié)微囊在水下的自適應(yīng)運動。該工作拓展了ATPS在類細胞物質(zhì)傳輸、微反應(yīng)器及液態(tài)微型機器人等領(lǐng)域的應(yīng)用潛力。

圖3.兩相水系統(tǒng)(ATPSs)中由帶相反電荷的納米顆粒界面絡(luò)合形成的仿生水下微膠囊

研究成果“A Bioinspired Gradient Hydrogel Electrolyte Network with Optimized Interfacial Chemistry toward Robust Aqueous Zinc-Ion Batteries”發(fā)表于ACS Nano。武漢大學和四川大學聯(lián)合培養(yǎng)博士研究生王群豪和武漢大學博士研究生黃京為本文共同第一作者,陳朝吉教授和四川大學張偉副研究員為通訊作者。

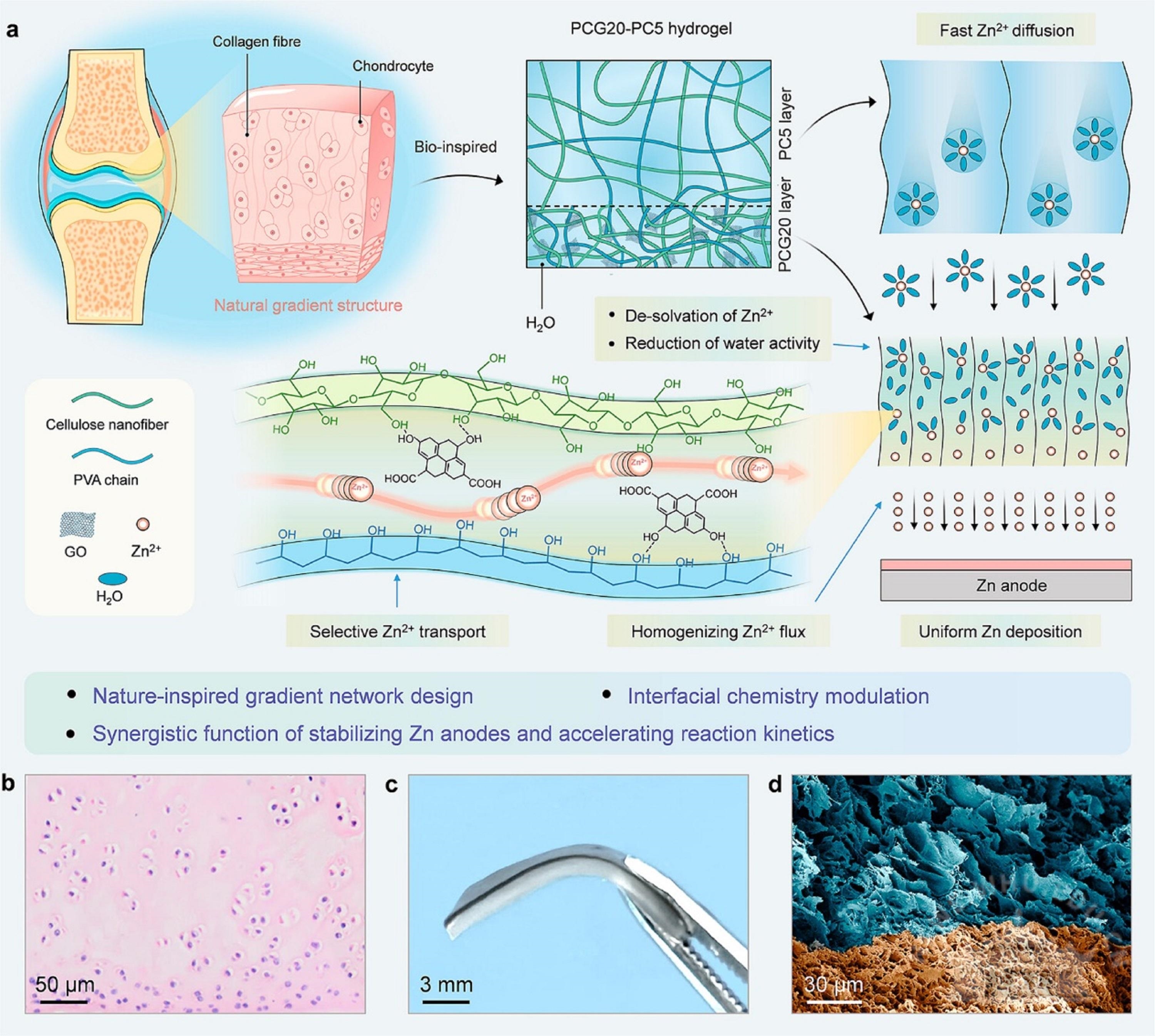

水系鋅離子電池因其高安全性、低成本和環(huán)境友好性等顯著優(yōu)勢,而被認為是下一代大規(guī)模儲能裝置的有力候選。然而,鋅負極易產(chǎn)生枝晶及副反應(yīng),影響其穩(wěn)定性,阻礙鋅電池的廣泛應(yīng)用。水凝膠電解質(zhì)雖然被認為是高性能水系鋅離子電池的一種極具前景的選擇,但是在保持機械強度的前提下,開發(fā)兼具快速反應(yīng)動力學與Zn2+的沉積穩(wěn)定性的水凝膠電解質(zhì),仍是當前極具挑戰(zhàn)的難題。鑒于此,研究團隊受到關(guān)節(jié)軟骨啟發(fā),開發(fā)了一種由聚乙烯醇(PVA)、纖維素納米纖維(CNF)和氧化石墨烯(GO)組成的梯度網(wǎng)絡(luò)水凝膠電解質(zhì),用于水系鋅離子電池。該水凝膠電解質(zhì)具有獨特的梯度結(jié)構(gòu):在正極側(cè)為低網(wǎng)絡(luò)密度的PVA/CNF (PC)水凝膠層,憑借其豐富的通道和高含水量實現(xiàn)離子的快速傳輸;在負極側(cè)為高網(wǎng)絡(luò)密度的PVA/CNF/GO (PCG)水凝膠層,其中致密的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、豐富的極性基團作用可促進Zn2+通量均勻化,同時GO的極性含氧基團能有效提升Zn2+遷移數(shù)和離子電導(dǎo)率。基于此電解質(zhì)的鋅對稱電池在1 mA cm–2電流密度下展現(xiàn)出優(yōu)異的循環(huán)穩(wěn)定性(超過2200小時)和高庫倫效率(99.72%)。這些性能的提升得益于梯度網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)及優(yōu)化的界面化學性質(zhì),可有效抑制鋅負極的枝晶生長和副反應(yīng)。此外,采用該電解質(zhì)的Zn–MnO2電池在遭受多種外部破壞時,仍表現(xiàn)出優(yōu)異的電化學性能和安全特性。綜上所述,該工作為高性能水系鋅離子電池的開發(fā)提供了一種有效的仿生設(shè)計策略。

圖4.軟骨仿生梯度孔結(jié)構(gòu)凝膠電解質(zhì)的設(shè)計與制備

上述研究成果受到國家自然科學基金、武漢大學高層次引進人才啟動資金等的資助。研究也得到武漢大學科研公共服務(wù)條件平臺的材料表征支撐。